李欧梵|“二十世纪”的备忘录

本文将收于《我的二十世纪:李欧梵回忆录》,香港中文大学出版社即出。

前言:世纪末呓语

我生于1939年,在二十世纪活了六十年,到了“耳顺”的年纪,二十一世纪降临了,我反而感觉天命已逝,不知所措。我不知道自己还能活多久,即使活到一百岁,也不过在二十一世纪活了四十年,而在二十世纪却活了六十年,所以我算是一个二十世纪的人。

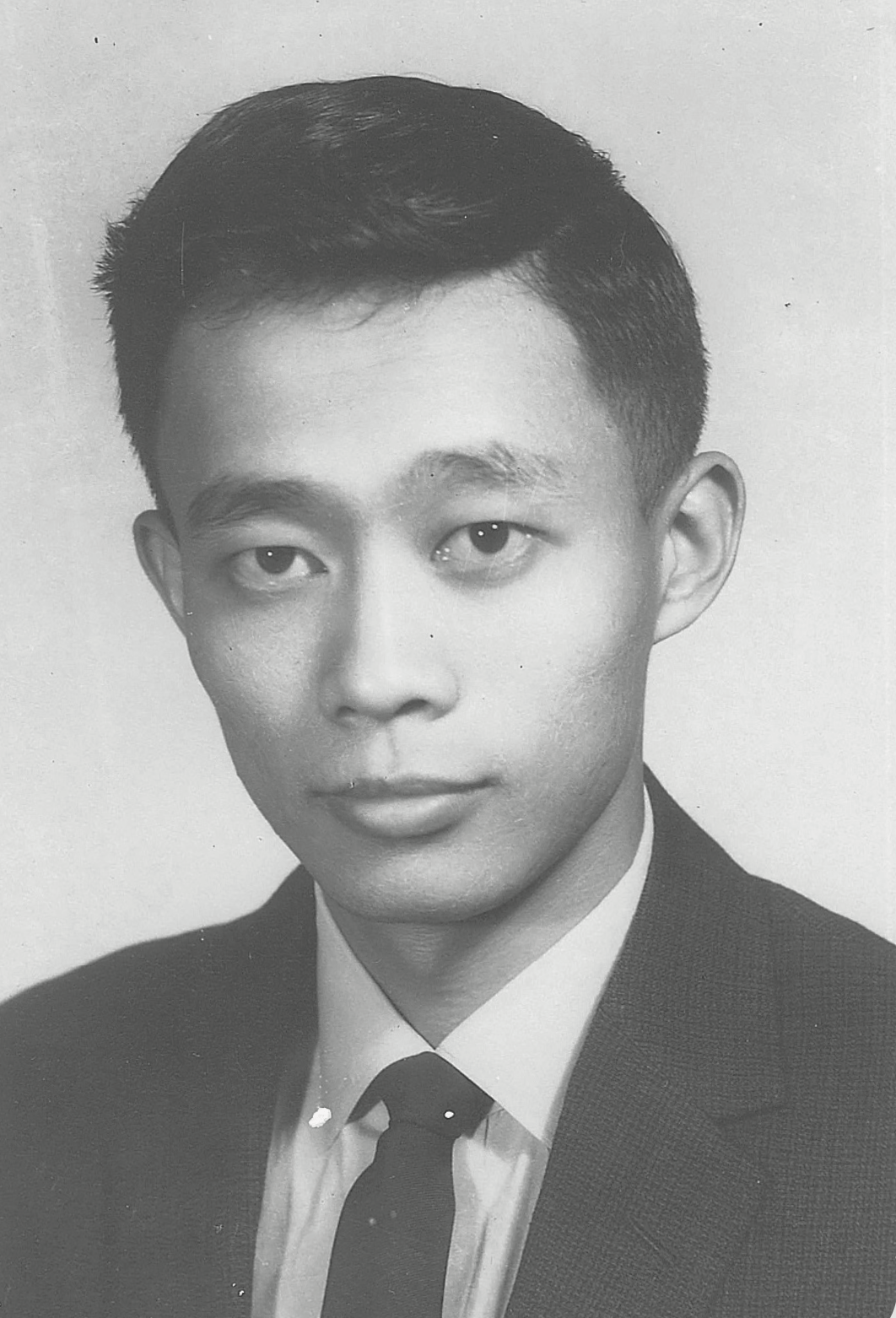

大学时期,十九岁。

当然,世纪的意义不能用时间的长短来衡量,对我而言,时间的观念是主观的,甚至是凭自己的感觉。二十世纪对我的意义重大,因为我在二十世纪经历了大大小小的创伤,到了六十岁以后,才感到一切平静了下来,可以和我妻子李子玉快快活活在香港“过平常日子” (编者注:见李欧梵、李玉莹:《过平常日子》修订版,香港三联书店,2018年)。似乎2000年把我的一生分成了两段:前一段是生命体验,后一段是生活、回忆和反思。我的学术生涯似乎也分成两段,前一段在美国,后一段在香港;在美国用英文教学和写作,在香港用中英双语教学,但写作以中文居多。我的英文学术著作只有三四本书,加上数十篇论文,大多以中国现代文学为领域,尚可以连成一气;中文写的以杂文居多,收集成书,竟有二十多本。双语写作,成了习惯,甚至在写作时,不论是用中文或英文,下意识之间都在用两种语言。在美国学界我只有一个身份:学者,然而在香港则刻意当“两栖动物”,游走于学院内外多年,最后还是回归学府,直到2020年才从香港中文大学正式退休,这是继2004年从哈佛提早退休之后的第二次,所以我也有两条学术生命。从来没有料到在香港中文大学任教竟然长达十六年,比在美国任何一间大学任教的时间——例如哈佛十年、芝加哥八年——都长。我这一生似乎都是“一分为二”,没有统一的可能,甚至我的生命旅程也被二十世纪和二十一世纪分开,虽然现在已在二十一世纪活了二十年,但依然觉得自己还是一个二十世纪的人。写这一本回忆录,当然免不了从二十一世纪来回顾和反思二十世纪的意义。

和子玉在芝加哥

我把二十世纪视为“现代”,它的上半叶是我研究的题材;而二十一世纪是“当代”,是我当下生活的现实,二者的意义不尽相同,有时候在我的心中也会混在一起。我总觉得二十世纪还没有过完。我心中也有两个“世纪之交”:一个是十九到二十世纪之交接点(1899-1900),另一个是二十到二十一世纪的转折点(1999-2000),这两个关键时刻,我都称之为“世纪末”,而非“世纪初”,因为我感受到的是过去对现在的压力,和一种时不我予的焦虑感,然而“焦虑”的是什么?难道仅仅是生命的“大限”即将降临?或者还有其他的因素?

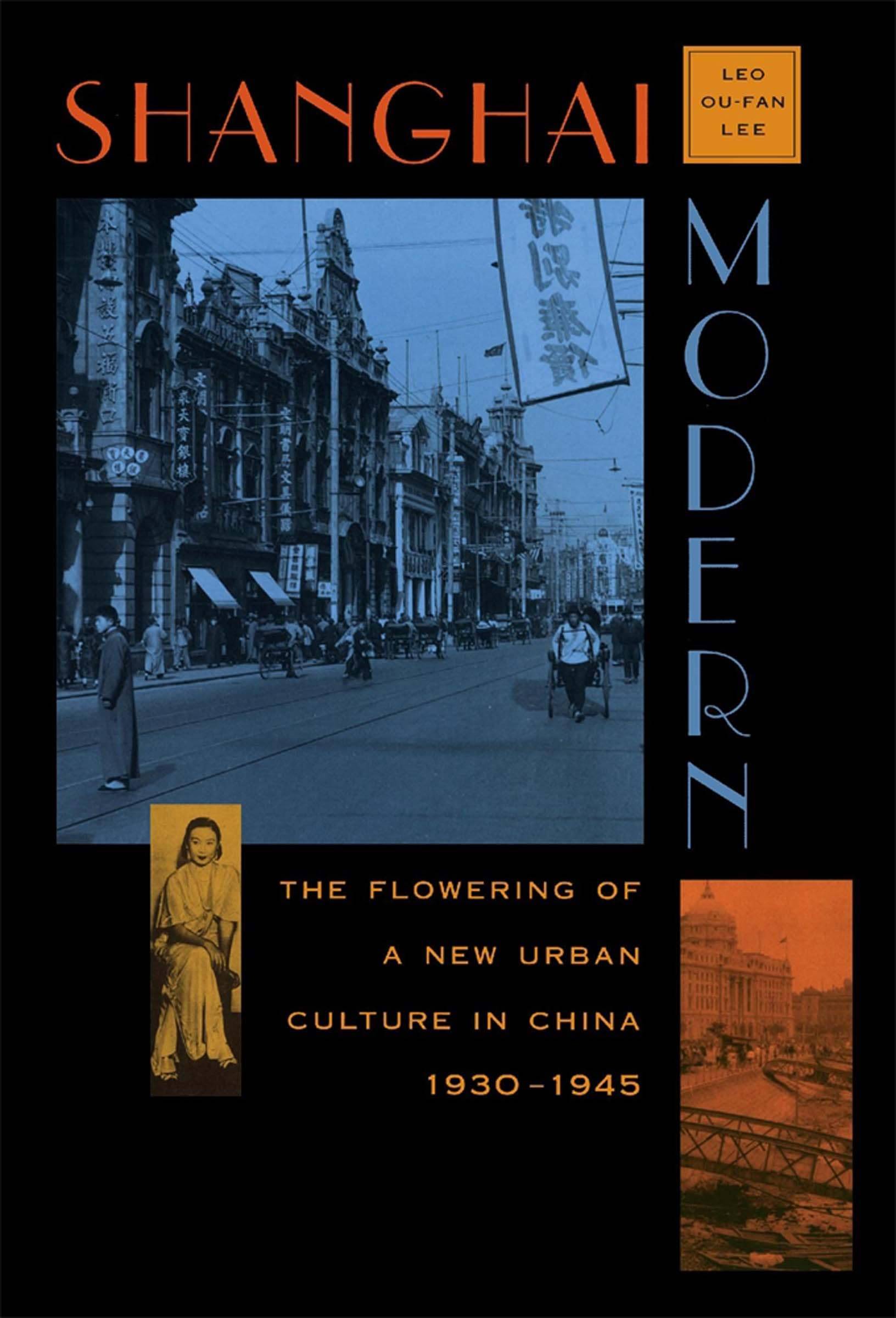

记得在二十一世纪的前夕,即1999年,我就感到一种无名的焦虑和不安。当时在哈佛教书,我赶着把我的《上海摩登》( Shanghai Modern)在千禧年(2000)前出版,因为我认为这本书属于二十世纪,它探讨的是二十世纪中国都市文化的一个现象,当年显得很“摩登”,到了二十一世纪已经过时了。我当时就感到“现代性”(modernity)是一个时间的观念,它是有期限的,到了二十一世纪就终结了。在这个世纪之交,我也不知道哪里来的精力,除了《上海摩登》之外,也写了大量的杂文,叙述我的困惑和不安,后来收集在一本书里,题名为“世纪末呓语”,内中有一篇叫做“二十一世纪:冇眼睇”,借用一句广东话:“冇眼睇”,直译就是没眼看,也就是说,我对于二十一世纪不忍卒睹。全文开头就引了本雅明“历史的天使”的形象:那个天使背对将来,面对的却是进步的风暴所卷起的废墟残骸,也许这就是二十世纪的意义,它像是一场恶梦,梦醒的时候发现这个世界已经毁灭了。第一次世界大战已经摧毁了十九世纪科学文明的进步之梦,本雅明更惧怕第二次世界大战的来临,然而战争终于在1939年爆发了,次年他匆匆自法国逃到西班牙边境,最后过不了西班牙的关口,一时想不开而自杀。这一段故事,尽人皆知,但对我的启示是,本雅明留下的这个“没眼看”的二十世纪废墟,是否应该由我们这一代重新审视?

1999年出版的《上海摩登》

反思二十世纪

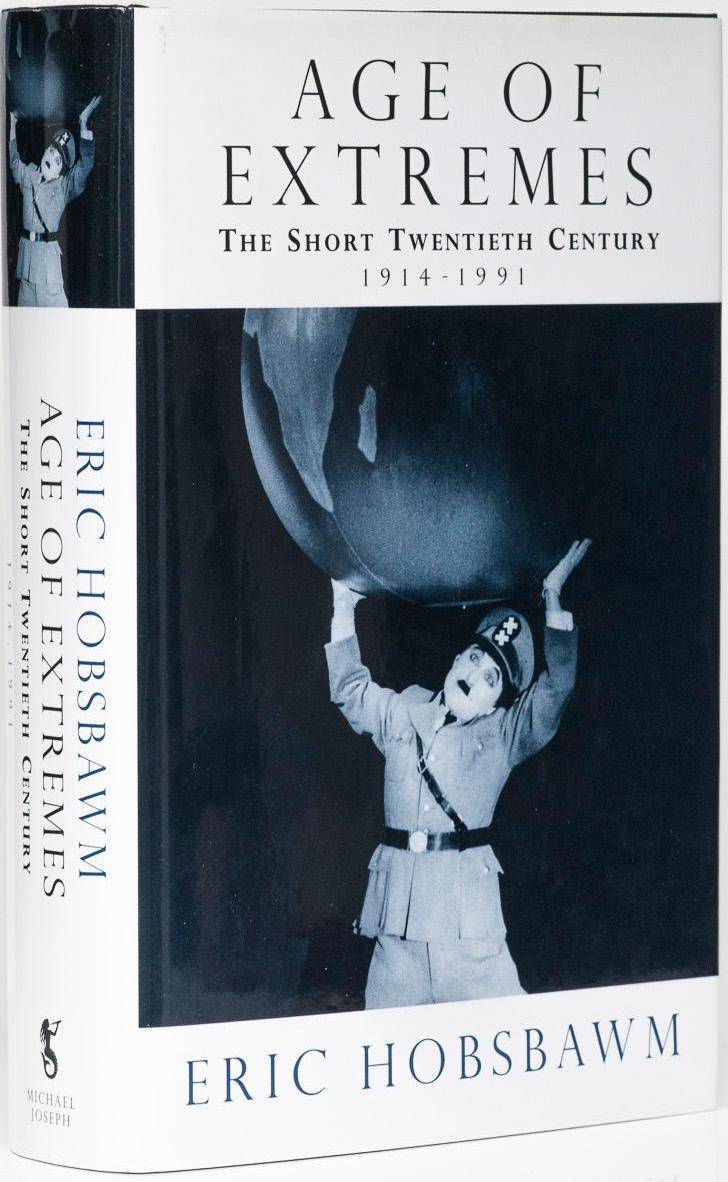

其实不用我费心,为二十世纪历史作传的西方学者比比皆是,最著名的是两位英国历史学家:霍布斯鲍姆和托尼·朱特(Tony Judt)。前者是英国左翼史家的王牌人物,写了四本近代史的书,第四本叙述二十世纪,题目叫做“极端的年代”( The Age of Extremes);后者是畅销书《战后欧洲史》( Postwar: A History of Europe since 1945)的作者。二人的政治观点不同——一位是英国的共产党员,另一位是坚信欧洲社会民主制度的自由主义者,然而二人不约而同地对二十世纪历史极端关注,不仅为之著书立说,而且把二十世纪作为个人回忆录和自传的框架。我尽可能浏览了他们的著作,不禁感慨系之,特别对朱特锲而不舍的精神十分敬佩,他晚年患了绝症,全身瘫痪,只剩下脑筋无恙,依然坐着轮椅演讲,并且出版了大量文章和几本自传形式的书,其中一本就叫做“思虑二十世纪”( Thinking the Twentieth Century),是他生前和另一位史家蒂莫西·斯奈德(Timothy Snyder)的对话录,当时他已经无法动手写作或查找数据,只靠记忆和口述,此书也是他最后的遗作。

霍布斯鲍姆比朱特年长三十岁,一生几乎横跨二十世纪,他写的一系列四本的近代史畅销书,前三本描写的是十九世纪,分别是《革命的年代,1789-1848》( The Age of Revolution, 1789-1848)、《资本的年代,1848-1875》( The Age of Capital, 1848-1875)和《帝国的年代,1875-1914》( The Age of Empire, 1875-1914),最后一本的名称比较特别——《极端的年代:一个世界史,1914-1991》( The Age of Extremes: A History of the World, 1914-1991),极端的意义何在?如何极端?为何极端?二十世纪有左右两种意识形态,二者的起伏,变成二十世纪前半叶的主流,在后半叶二次大战后,民主制度终于抬头,但漏洞百出,霍布斯鲍姆是左翼分子和共产党员,对美国和资本主义挂勾的民主制度采取批判态度。这本书原来的副标题是:“短的二十世纪”(A Short Twentieth Century),因为在他心目中,二十世纪最重要的事件就是俄国的大革命(1917),然而这个革命的伟大理想逐渐变质,苏联终于在1991年解体,算起来总共只有七十四年(如果从1914年算起,则有七十七年),所以二十世纪很短。对霍氏而言,二十世纪是当代史,他自己的一生就是一个见证,因此这本书的可读性就在于他如何把客观的叙述与主观的经验和意见融合在一起。

霍布斯鲍姆著《极端的年代:短的二十世纪,1914-1991》

霍氏还写了两本关于二十世纪的书:《断裂的年代:二十世纪的文化与社会》( Fractured Times: Culture and Society in the Twentieth Century)和《趣味横生的时光:我的二十世纪人生》( Interesting Times: A Twentieth-Century Life)。前者可以作为《极端的年代》的姊妹篇,纵览二十世纪西方的文化风景,让我们感到二十世纪文化生命更短,四分五裂,无甚可观。我对于他的这个看法不能完全同意,反而觉得他的自传《趣味横生的时光》更有趣,充满了激情,而且十分诚实,特别对于自己作为共产党员的辩解更是毫无掩饰,原来他的少年时代是在柏林度过的,时当德国魏玛时代(1919-1933)末期,他被卷入革命的狂潮,激烈反抗当时刚兴起的纳粹主义,他就是在那个时候加入共产党的。这两种潮流——共产主义和纳粹主义——的对峙是三十年代欧洲文化的特质,霍氏在书中花了两章(第四、五章)描写,热情澎湃,他再三告诉读者:你必须在历史现场,才能感同身受。霍氏从来没有脱党,他明知发生在苏联,以及东欧(特别是匈牙利)的事件,都不为所动。我很佩服他的坚定信仰,然而也不免为他庆幸:幸亏他早已随家移民到了英国,如果留在德国的话,命运不堪设想,因为他是犹太人。

霍氏一生享尽学术荣耀,他在书尾自称此生没有白过,二十世纪虽然多灾多难,共产主义革命的理想也有待实现,但还是一个“趣味横生”的时代。而朱特同样是有欧陆背景的英国犹太人,他的视角就和霍氏不同,几乎是全盘肯定二十世纪的意义。他把自己对二十世纪的看法,以对话方式(和另一位史家蒂莫希·斯奈德)写出《思虑二十世纪》,并以独白式的口述写出《记忆小屋》( The Memory Chalet),又把在各种杂志发表的杂文结集出版,定名为“重估价值:反思被遗忘的二十世纪”( Reappraisals: Reflections on the Forgotten Twentieth Century)。朱特认为:我们不能因为理想幻灭而遗忘二十世纪的一切痛苦与灾难以及它的建树。他的畅销书《战后欧洲史》显然也是以此为观点,在书中他用了大量史料来分析西欧和东欧各国在战后的复原经历,似乎要证明欧洲各国虽然四分五裂,但基本上形成一个命运共同体,不让美国霸权独领风骚。可惜在西方(特别是美国)二十世纪已经被遗忘了,现在的西方人安于淫乐,把历史放进博物馆和纪念堂藏着,不愿意反思二十世纪的历史遗产,因为这个回忆太残暴了:世纪上半叶的标志是战争和革命,希特勒等等的大屠杀,还有内战和冷战,充斥着暴力,导致无数的生灵涂炭。到了下半叶,资本主义抬头,“绑架”了自由主义,一切以利润和市场为依归,但世界并没有变得更民主,资本主义反而助长了各种民族主义挂帅的强权政治(authoritarianism)。到了2001年,二十一世纪刚刚开始,“9·11”事件突然爆发,全世界又被一股新的势力笼罩——恐怖主义(terrorism),导因是宗教(中东国家)和世俗文明(西方世界)的冲突,当代文明似乎走上了绝路。于是朱特为此提出了他的解决方案:源自西欧的社会民主(social democracy)制度,它既能维护民主和自由的价值,又能增进政府的社会福利政策 (Tony Judt, Ill Fares the Land: A Treatise on Our Present Discontents, London: Penguin Books, 2010)。朱特死后,有人在追悼文章中指出,他的一生也充满矛盾:作为一个欧洲人,他后半生却生活在美国(他是纽约大学的名教授,我曾见过一面);作为犹太人,他却处处批评以色列;他在法国留过学,却对法国的激进派哲学家——特别是阿尔都塞嗤之以鼻,他对法国的文化理论了如指掌,却不赞同。在不少美国学界的左派学者眼中,他是一个保守主义者,我反而佩服他的特异独行精神。

托尼·朱特著《思虑二十世纪》

另一位关心二十世纪的名人是法国哲学家巴迪欧(Alain Badiou),他的一本书《世纪》( The Century),写的也是二十世纪,作为一个哲学家和左翼分子,巴迪欧当然不同意历史学家的定义。如果以历史上的大事件为划分标准,可以有两种分期法:一种是霍布斯鲍姆的“革命世纪”,二十世纪从1914 年(第一次大战)或1917年(俄国布尔什维克革命)到1991年苏联解体,仅有七十多年;如果从1917年列宁领导的布尔什维克革命成功到1976年毛泽东逝世,便不到六十年。所以这两种算法都无法界定二十世纪的意义。作为哲学家,巴迪欧采用的方式是“让二十世纪自己思考”,它反映在这个世纪出版的关键性文本——大多来自文学和哲学——巴氏以之作为思考的来源 (Alain Badiou, The Century, trans. Alberto Toscano, Cambridge: Polity Press, 2007, p. 3)。当然,文本的诠释者还是巴迪欧自己。他认为十九世纪末到二十世纪初期的欧洲文化成果辉煌,独创性的人物辈出,是一个前无古人的伟大时代,为了追求终极的“真实”(the Real),不惜与传统割裂,不停地创新,在此过程中处处展示出“一分为二”的冲击(断裂的二元对峙,而非辩证);他又把残暴、性危机、先锋、无限、人神并灭等题目分章论述,并在书中特别以专章论述“先锋派”(avant-garde),认为这种艺术代表了二十世纪的真精神,并特别在第二章的开头举出俄国诗人曼德尔施塔姆(Osip Mandelstam)的一首诗《世纪》 (编者注:曼德尔施塔姆此诗作于1923年,有不同版本的英译:Alistair Noon的英译将诗题译为“Century”,即“世纪”,而Steven Broyde的英译则将诗题译为“The Age”,即“时代”,下文引用的诗作段落出自Steven Broyde的英译本)作为二十世纪的象征 (Badiou, The Century, chapter 2, pp. 12–13)。开头的几句如下:

我的时代,我的野兽,谁能够

直瞪你的眼珠

以他自己的鲜血

黏住两个世纪的脊梁?

巴迪欧著《世纪》

巴迪欧从哲学的立场发问:这个能够直面二十世纪的“野兽”指的是什么?原诗的英译似乎有点朦胧,巴迪欧把这个“直面”解释为一种可以勇敢面对这个世纪的“主体性”,足以使年轻的“野兽”(二十世纪初年?)以鲜血的脊梁顶住。他用拉康的语言,把二十世纪的精神称之为追求“真实的激情”(the passion for the Real),一种超越模拟(semblance)写实主义的艺术纯化的破坏冲动 (Badiou, The Century, chapter 11, pp. 131–147)。不论我们是否了解或同意他的观点,我们还是感受到他对于二十世纪经验——特别是艺术经验——的执着。然而到了全诗的结尾,这只野兽的脊梁断了,它奄奄一息:

用一个无聊的微笑

你回头看,残忍而虚弱

像一只野兽,以前很灵活

看到你自己鳞爪的踪迹

到了二十世纪末,这个野兽在生死存亡之间挣扎,最终它的脊梁断了,是被什么打断的?又如何活到二十一世纪?在这本书的最后一章,巴迪欧不出所料,引用了萨特、福柯、拉康和阿尔都塞——都是清一色的法国左翼思想家,预言这个人文主义的野兽已死,将来必须从“非人文主义”或“去人文主义”(in-humanism)开始。然而他并没有解释:为什么要如此?马克思曾经说过:过去的哲学家从各方面解释世界,可是关键在于改变这个世界。我觉得当今西方的哲学家——无论是左翼的巴迪欧或前纳粹党的海德格尔——依然在解释这个世界,它一直在改变,而且越来越快,恐怕连哲学家也跟不上了。

那么,文学作品是否更能反映二十世纪?张历君提醒我看一本格拉斯(Günter Grass)的小说:《我的世纪》( My Century),我看的是英文译本,出版于1999年——二十世纪的最后一年,虽然是一本小说,其实是一百篇短篇小说的集锦,从 1900到1999年,每年一篇,主角或叙事者都是小人物,从他们的眼中看世界,并以此反思德国历史。格拉斯花了不少工夫,虽然并非每一篇都能引人入胜,但是几乎每一篇都在反省德国历史。我从二十世纪第一年(1900)看起,赫然发现描写的是八国联军,却从一个德国远征军青年士兵的视角看这个历史上的大事件:他随军远渡重洋,占领北京,看到日本士兵在北京斩首义和团分子,他竟然把一条死人头上的辫子带回去送给他的未婚妻,作为结婚礼物 (Günter Grass, “1900,” My Century, trans. Michael Henry Heim, London: Faber and Faber, 1999, pp.1-3),这使我不禁想到鲁迅的阿Q。这是大手笔,不仅把一个毫无知觉的小人物带进历史,而且暴露了二十世纪德国的“原罪”,难怪格拉斯被视为德国的良心,“他戏谑的黑色寓言绘出被遗忘的历史”,“他竭尽全力反思当代历史,回顾被舍弃和遗忘的人物”——这是诺贝尔文学奖的赞词。众所周知,格拉斯著名的小说《铁皮鼓》( The Tin Drum),就是写一个小孩子拒绝长大,因为他看不惯他生活的世界。

格拉斯著《我的世纪》

格拉斯的《我的世纪》就是一本别开生面的德国现代史,内容五花八门,我读此书并非从第一页一路看下去,而是先挑选几个我认为关键的年代,再看格拉斯用什么人物和方式来描写。看完1900年的八国联军,就跳到第一次大战的叙述,格拉斯从两位著名作家数十年后的见面和对谈开始:一位是极端反战的雷马克(Erich Maria Remarque),他的《西线无战事》( All Quiet on the Western Front)出版后立刻被拍成电影;另一位则是以参战为荣的荣格(Ernst Jünger),二人的经验在很多细节上有很多相同之处,例如士兵头上戴的尖顶铁钢盔,其实都不怎么光荣 (Grass, “1914–1918,” My Century, pp. 32–45)。对二次大战(1939-1945)的德国军事行动,从占领波兰到最后节节败退,格拉斯则用随军新闻记者的方式来报道,故作庸俗,更语带讽刺 (Grass, “1939–1945,” My Century, pp. 98–116)。作者对二十世纪前五十年的历史,几乎没有一句赞扬的话。当我读到全书的后半部,描写的是二十世纪的后半叶,兴味反而提高了。格拉斯似乎对于战败后的德国情有独钟,因为来自个人体验。他本人就是战后崛起的一代作家的中坚分子,亲身经历了东西德的分裂、柏林围墙的竖立(1961)和倒塌(1989),当然还有六七十年代的学生运动,甚至以第三人称提到自己作为作家的名声(例如参加西德的一个作家团体和东德作家定期交流,以及法兰克福书展的报道, Grass, “1959,” My Century, pp. 152–153),就是没有揭露令他悔恨终身的一段秘史:在1944年他加入纳粹党的武装党卫队(Waffen-SS),直到他逝世前几年,才自己说了出来,可能是受到良心责备。格拉斯的回忆录《剥洋葱》( Peeling the Onion),我至今未读,也许读后会有新的收获。

一个世纪一百年,可以记载的何止一百个故事?格拉斯把很多资料浓缩成众多细节和小人物,并用一种通俗的语气(至少在英文译文中是如此)描述出来,完全没有“大叙述”的空洞和陈腔滥调,这是这本集锦小说最出色之处。内中大部分的细节都是事实,并非假造,譬如描写柏林爱乐新音乐厅的设计,诗人策兰和哲学家海德格尔的见面,只有叙述者是虚构的人物 (Grass, “1966–1968,” My Century, pp. 171–182)。在我看来,这是一本格拉斯特意为他的世纪和他的祖国写的一本文学备忘录。如果必须从一个——而不是多个——小人物的眼光来看历史,我认为德国最伟大的小说毋宁是德布林(Alfred Döblin)的《柏林,亚历山大广场》( Berlin Alexanderplatz),从一个刚出监狱犯人的经历,勾画出整个魏玛时代的社会和文化景观。哲学家超越历史,或把文学挪为己用,变成了抽象的观念,只有文学家才会关心生活的命脉,把人物和时代作对等的处理。

“世纪”观念的中国之旅

“世纪”这个观念,原非出自中土,而是西方的产物,西方人认为理所当然,但传到中国,却经历了一段相当长的适应过程。中国传统观念是甲子,六十年一甲子,以十天干、十二地支依次轮配,每六十年轮转一次,所以暗含轮回的意义。西方的世纪纪元则是来自耶稣诞生日,一个世纪一百年。然而世纪并不轮回,到了十九世纪,西方的时间观念成为现代性的一个主要表征,而且带来新的价值观,认为历史的演进是有目的的,采用“二十世纪”纪年,就表示一个新的时代的降临,它和中国过去所有的朝代都不同。更重要的是对于空间认识的改变,进入二十世纪,中国也从“天下”变成民族国家,世界各国的一分子。在亚洲,民族国家的革命大多发生在二十世纪。

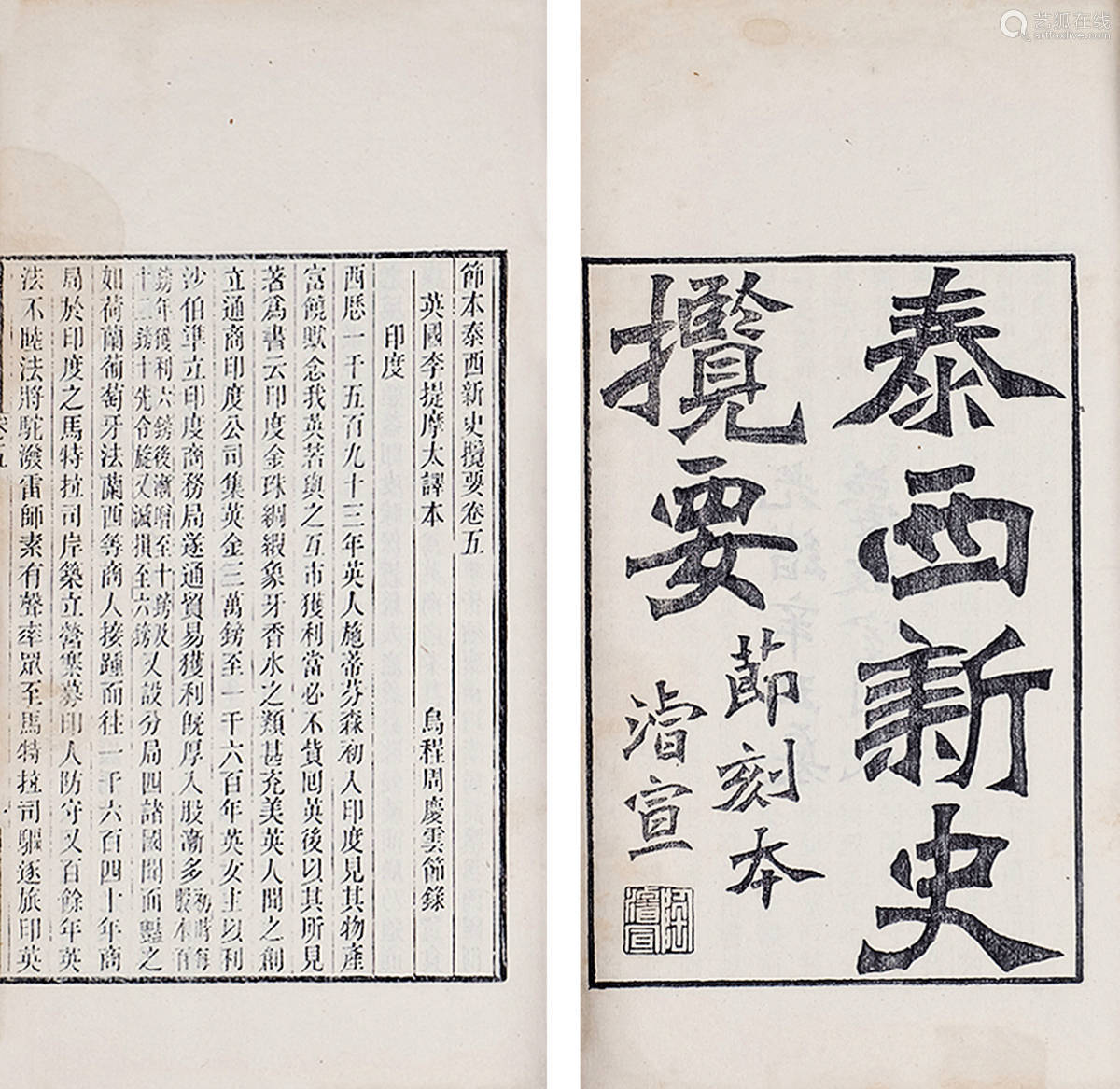

中国第一个有“二十世纪”意识的知识分子是梁启超。他的世纪观来自十九世纪末英国史家麦肯齐(Robert Mackenzie)的一本书,名叫“十九世纪史”( The Nineteenth Century: A History),经由传教士李提摩太(Timothy Richards)和华人蔡尔康译成中文,初名“泰西近百年来大事记”,后改名为“泰西新史揽要”,但没有用“世纪”这个名词;1894年连载于《万国公报》,影响了晚清一代的维新派知识分子,特别是梁启超。晚清的知识分子似乎并不介意书中的大英帝国主义思想,也没有注意到“世纪”这个新观念,直到梁启超写出他的亲身经验。1899年——十九世纪的最后一年——的年尾,他第一次从东京出发到美国,这是一次意义重大的旅程,他为此特别写了日记,题名为“汗漫录”。在太平洋途中他突然感觉到二十世纪的降临,这也是一个巧合,当时风浪大作,他情绪激昂,百感交集,作了一首《二十世纪太平洋歌》,在这首长诗中他综论天下,重绘世界版图,对来自海洋的西方帝国主义疾呼警惕,对东亚老帝国不胜唏嘘感叹,对自己的将来则大有天下为己任的抱负,在此且引几句:

蓦然忽想今夕何夕地何地,乃是新旧二世纪之界线,

东西两半球之中央。

不自我先不我后,置身世界第一关键之津梁。

胸中万千块垒突兀起,斗酒倾尽荡气回中肠。

独饮独语苦无赖,曼声浩歌歌我二十世纪太平洋。(梁启超:《二十世纪太平洋歌》,汤志钧、汤仁泽编:《梁启超全集· 第十七集·诗文》,中国人民大学出版社,2018年,602页)

李提摩太译《泰西新史揽要》

梁启超抓住这个新旧世纪之交的时间界线,把时间化为空间,在太平洋中感受到二十世纪的新天地,情绪激昂。于是他断然决定从此以后所记皆用公历,并在日记中自我辩解为什么用公历:他认为当世界各国交通日密之际,必须弃习俗而就公理,而西方之“太阳历者,行之于世界既最广,按之于学理亦极密”,所以必需采用 (梁启超:《威夷游记》,《新大陆游记节录》,载《梁启超全集·第十七集·诗文》,260页)。那时他才二十七岁,雄心大志,要做一个思想界的哥伦布和麦哲伦,去探索世界,实现他“世界人”的美梦。那一次旅行他只到了夏威夷,三年后(1903)他终于如愿以偿,得以周游美国,著《新大陆游记》,然而对这个太平洋彼岸新冒起的大国对太平洋的野心,却忧心忡忡。直到1918年底,第一次世界大战结束后,他才得以赴欧洲考察,著《欧游心影录》,对于战后欧洲文明开始感到悲观。他欧游归国后十年,就不幸离世了。因此我们可以说,梁启超非常自觉地把中国带进二十世纪,但他死得太早(1929),无法看到二十世纪的全貌。他毕竟还是一个十九世纪的人,他引用的西方思想资源——包括民族主义——也大多来自十九世纪。

几位流亡在日本和欧洲的无政府主义者,却把“世纪”这个观念化为一种新的意识形态,特别是李石曾和吴稚晖,他们在法国办的刊物就叫做“新世纪”,把这个新的时间观念建立在革命和进化思想的基础上,憧憬一个新的社会群体,人人自由平等,显然有乌托邦的色彩。他们受到俄国的无政府主义者克鲁泡特金的影响,强调平等和互助的精神。李石曾在1907年发表的另一篇文章中,更把新世纪和旧世纪作对比 (《新世纪之革命》,《新世纪》第一期[1907],第1-2页)。其他民国初年的知识分子,如胡彬夏、钱玄同、郑振铎等人,都认为二十世纪带来一种新精神和新价值观,甚至新的文学现象,然而对于作为时间观念本身的意义却没有自觉,直到五四运动。

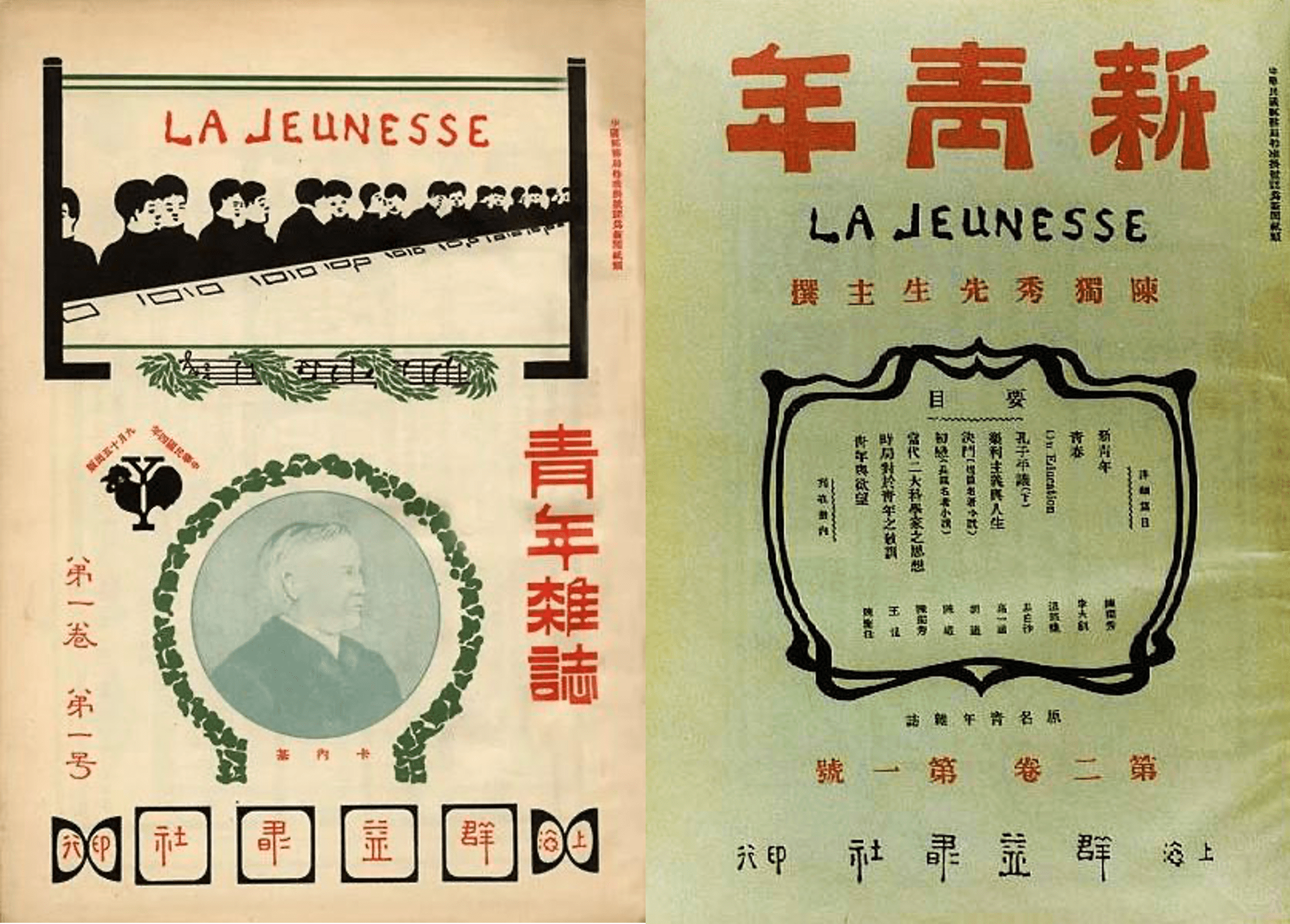

“五四”的思想领袖之一是陈独秀,他于1915年办《青年杂志》,次年改名为“新青年”,凸显了这个“新”字,而做一个新青年的第一个条件就是具有新的“世纪感”。他为此写了一篇文章,就叫做“一九一六年”,在文中提醒当代青年读者,他们生活在1916年的现在,意义非同寻常,他说这1916年,

乃二十世纪之第十六年之初也。世界之变动即进化,月异而岁不同,人类光明之历史,愈演愈疾。十八世纪之文明,十七世纪之人以为狂易也。十九世纪之文明,十八世纪之人以为梦想也。而现代二十世纪之文明,其进境如何?今方萌动,不可得而言焉。然生斯世者,必昂头自负为二十世纪之人,创造二十世纪之新文明。(陈独秀:《一九一六年》,《青年杂志》第一卷第五期[1916年1月],第1页)

这一段自觉性极强的豪语,又较梁启超和其他同代人更进一步,彻底宣布二十世纪不但和过去的历史割裂,而且“不可因袭十九世纪以上之文明”,因为“人类文明之进化,新陈代谢,如水之逝,如矢之行”,显然速度越来越快。这也是一个极明显的现代性的心态(同前)。众所周知,《新青年》杂志是五四新文化运动的主要舵手,次年(1917)陈独秀就和胡适连手发动文学革命,提倡白话文,比起梁启超在《汗漫录》中思索的“诗界革命”又迈进了一大步 (梁启超:《夏威夷游记》,261页)。白话文促使新文学的诞生,陈独秀把胡适的“文学改良刍议”改为“文学革命”,新文化运动带动中国文化全方位的革新,因此“五四”代表的是一个新时代的开始,于是“二十世纪”在中国几乎变成和“现代”“新时代”“新纪元”的同义词。在这一方面,陈独秀远较胡适更能抓住“时代的命脉”。

《青年杂志》和《新青年》

陈独秀的同事李大钊对于二十世纪另有一套解释,他心目中的二十世纪是从1917年俄国的十月革命开始。李大钊的名文《庶民的胜利》 (《新青年》第五卷第五期[1918],436-438页),第一次开启了新的历史观,认为这场革命是“庶民”发起的,这个集体的民众观念和梁启超的“新民”不同,更类似马克思的“无产阶级”,也和巴迪欧引过的托洛斯基的说法:“群众冲上历史的舞台”(The irruption of the masses onto the stage of History)遥相呼应 (Badiou, The Century, chapter 4, p. 41),但含义更广:它的历史使命是和世界革命连成一气的。1917年俄国的十月革命把李大钊所处的二十世纪的历史意义全盘改观了,倒是和二十世纪末的霍布斯鲍姆和巴迪欧的看法颇为相似:这个新世纪的关键词就是革命。可惜李大钊生不逢时,没有看到中共领导的革命在中国的发展。二十世纪初的另一位革命家瞿秋白两次以朝圣的心情到这个新成立的社会主义国家“取经”,亲自体验了李大钊所说的“庶民”社会,他称之为“饿乡”,把布尔什维克领导的俄国革命和中共领导的革命连成一个革命系谱,然而不到半个世纪,中苏交恶,这个革命的连结也中断了。张历君论瞿秋白的近著,便曾借用巴迪欧的“真实的激情”概念,详细阐述李大钊和瞿秋白等二十世纪初左翼知识分子的革命观 (张历君:《瞿秋白与跨文化现代性》,香港中文大学出版社,2020年,67-77页)。

记得我六十年代在美国做研究生的时候,研究中国现代史,“革命”是一个关键词,这个时期出版的不少教科书都以革命为主题。然而曾几何时,二十世纪还没有过完,这个关键词却从主流话语中消失了。到了二十一世纪以后,特别是最近几年,“革命”更成了一个多边形词汇。到了二十一世纪,“革命”的意义何在?如果李大钊和瞿秋白可以活到今天,不知作何看法?但至少有两位著名的海外知识分子开始反思了,李泽厚和刘再复在世纪末出版的著作,可谓恰当其时。

1968年在康桥,瑞典金发女郎所拍。

二十世纪中国文学与世界文学

二十世纪的意义绝不限于政治,对我而言,文化的意义更重要。从我的学术专业——中国现代文学——的角度来看,二十世纪就是我的主要研究范围。从晚清到“五四”,虽然危机重重,但毕竟是一个前所未有的大变局,也是一个思想上百花齐放的时代,西潮汹涌,而新文学也在这个时期奠定。不论当今学者如何批判或商榷,我们还是要承认二十世纪的前三十年(1900-1930)有划时代意义。从文化的立场而言,二十世纪的上半叶就是“现代”的对等词,只不过现代文学到底从何开始,学界还有争论。依照中国大陆学界所通用的分期方法,近代文学的时限是1840到1919年,即是从鸦片战争到五四运动;现代文学从五四运动开始,直到1949年建国,之后就进入当代文学,直到现在。我反对这种分法,觉得文学史被政治腰斩了,应该打通这三个时期。八十年代初我访问北大时有幸见到三位正当年的学者:钱理群、陈平原和黄子平,他们发起重写文学史,以“二十世纪意识”为框架,引起我极大的兴趣。虽然他们谈的是文学,而不是世纪意识,然而“把二十世纪中国文学作为一个不可分割的有机整体来把握”之后,研究的视野和方向还是改观了许多。他们三人开宗明义地说:

所谓“二十世纪中国文学”,就是由上世纪末本世纪初开始的、至今仍在继续的一个文学进程,一个由古代中国文学向现代中国文学转变、过渡并最终完成的进程,一个中国文学走向并汇入“世界文学”总体格局的进程⋯⋯(黄子平、陈平原、钱理群:《论“二十世纪中国文学”》,《文学评论》1985年第五期,第3页)

伟哉斯言!在这个庞大的宏观视野中,二十世纪文学的时间和空间的幅度延长了,然而这个过程何时完成?又如何汇入世界文学?从八十年代初到现今又过了四十年,二十世纪早已成了历史,“后现代”已经过时,“世界文学”(world literature)经由翻译早已成为学界的宠儿 (参见David Damrosch, What Is World Literature?, Princeton: Princeton University Press, 2003;David Damrosch, ed., World Literature in Theory, Chichester: Wiley Blackwell, 2014),和“全球化”连成一线,有些西方理论家甚至大谈“后人类”时代的降临,连“后现代”也变成“前现代”了。那么,“现代”和“当代”的时限是否早已拉到未来?科幻变成主要研究对象?而“二十世纪文学”作为一个观念,是否已经结束?

与夏志清

1981年,与钱锺书先生在北京。

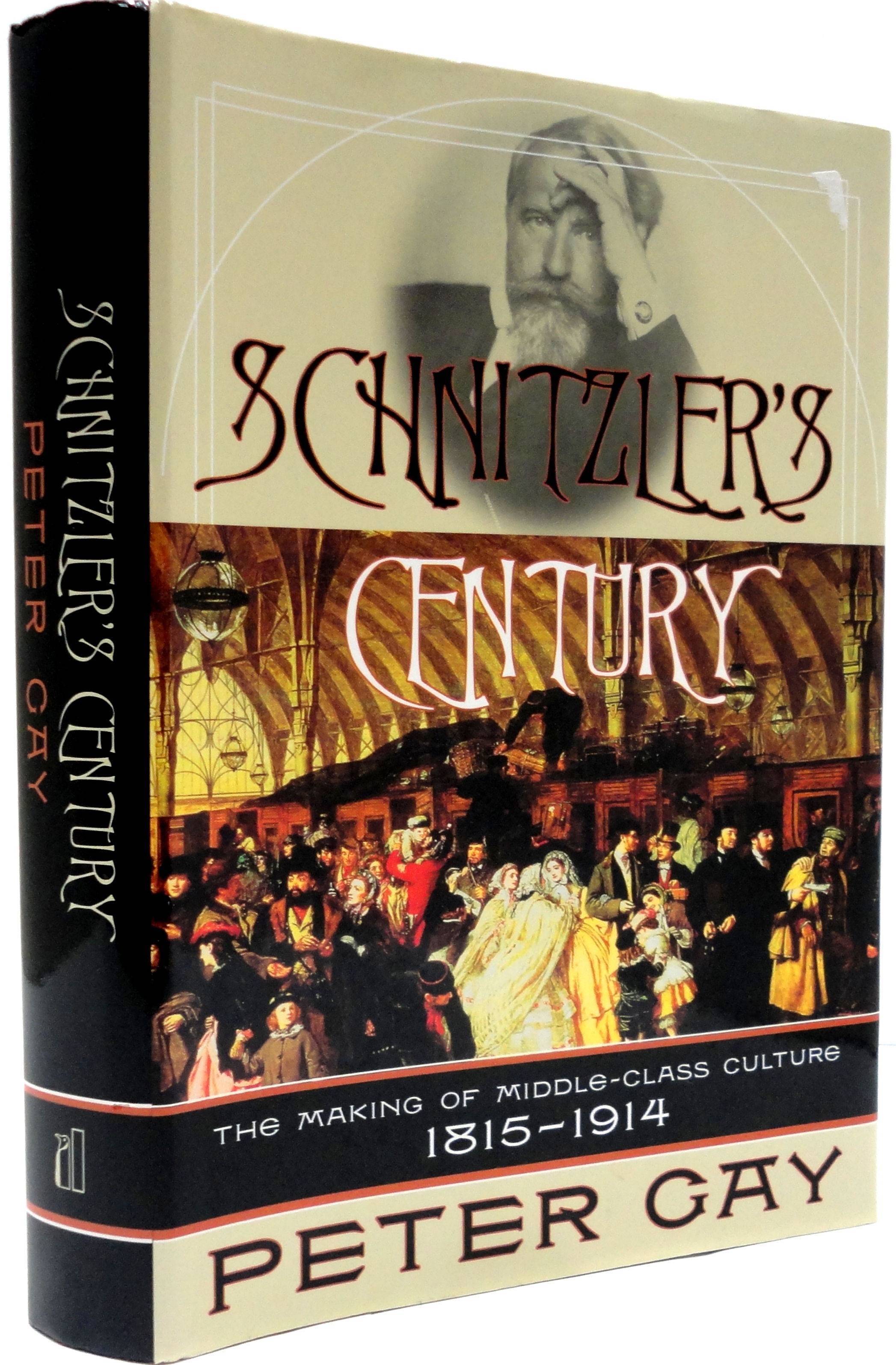

我自认落伍,不愿意随波逐流,想用另一种方式来为二十世纪重新定位。我的灵感来自一位日本批评家矢代梓,他多年来收集西方哲学、文化和艺术的材料,以纪年的方式列出一个别开生面的《二十世纪思想史年表》,其最大的特色就是完全不重视政治上的重大事件,专从文化人物和事件的细节着手,以小窥大,以此勾画出二十世纪西方思想发展的脉络。他在书中非常注重联系,似乎一个人物和另一个人物的偶遇,就会燎起时代转变的火花。他以1883年为二十世纪的起点,在这一年瓦格纳和马克思相继去世,显然意义重大,但矢代梓没有解释原因,让读者自行揣测。我的猜测是:二人既代表十九世纪的终结,也代表二十世纪的开始,因为他们打破西方音乐和哲学的传统,开辟新的模式。我个人会选择马勒和尼采,二人都死于二十世纪初(尼采1900年、马勒1911年),尼采不但改变了德国哲学家的思考方式,而且晚年从仰慕瓦格纳的音乐转而反对;马勒则把十九世纪的交响乐发展到尽头,而他的弟子勋伯格更开创了史无前例的十二音律和无调性作曲法。如果再从文学举例,我认为托尔斯泰的逝世(1910)毋宁代表十九世纪写实小说的伟大传统的终结,而就在这个世纪末的维也纳,小说家和剧作家施尼兹勒另辟蹊径,用一种自创的意识流方式,描写中产阶级妇女的性压抑,因此文化史家彼得·盖伊(Peter Gay)把他研究欧洲十九世纪中产阶级文化的最后一本书,定名为“施尼兹勒的世纪”( Schnitzler’s Century,盖伊的二十世纪应该是从1914年第一次大战爆发开始)。

彼得·盖伊著《施尼兹勒的世纪》

一个世纪或时代的终结,就代表另一个世纪或时代的开始,关键是二者之间如何传承和断裂。从十九世纪转换到二十世纪,在欧洲——特别是维也纳和巴黎——的文化代名词是“世纪末”,而在日本和中国,最流行的新名词是“时代”或“大时代”:时代的巨轮、时代的洪流、新时代的新潮流……此类的用语,报章杂志随处可见。然而在当时的中国和日本作家眼中,二十世纪新时代的代表人物是谁?恐怕就有不少争论了。矢代梓的书中没有特别点明,也许他认为瓦格纳和马克思都是承先启后的艺术家和思想家,其他的二十世纪代表人物太多了,他们在二十世纪初欧洲(包括俄国)的各个大城市会面、开画展、办杂志、发表宣言、参加博览会,活动频繁,矢代梓在书中罗列了很多,反映了这个新世纪前三十年的各种文化动力和动向。他的分期方式是每十年为一个时期,每期都有其代表风格,例如1901-1910年:“卡巴莱歌舞与俄罗斯芭蕾舞的黄金时代”;1911-1920年:“第一次世界大战时期的文化人众生相”;1921-1930年:“装饰主义风格时代的到来”;1931-1940年:“现象学热潮”。然而到了第二次世界大战后的半个世纪(1951-1995),矢代梓举的潮流几乎全是学术理论,从美国社会学、法国结构主义和哲学,直到1995年两位哲学家德勒兹和列维纳斯(Emmanuel Levinas)相继去世。因此照他的算法,从1883到1995年,二十世纪应该有一百十三年,是一个很长的世纪。可惜他本人只活到1999 年——二十世纪的最后一年就去世了,享年仅五十三岁。看来他是一个真正的二十世纪人,十分珍惜现代思想和文化遗产。此书的前半部注重文艺活动,到了后半部则越来越偏重哲学和其他学科的建树。他的取舍似乎越来越学院化,但也反映了二十世纪后半叶西方文化的“学院转向”。学院派人物挂帅以后,独创性的小说家和艺术家式微了,就以音乐而言,我想来想去,想不到任何一位二十世纪后期的作曲家可以和瓦格纳和马勒相提并论。

矢代梓著《二十世纪思想史年表》

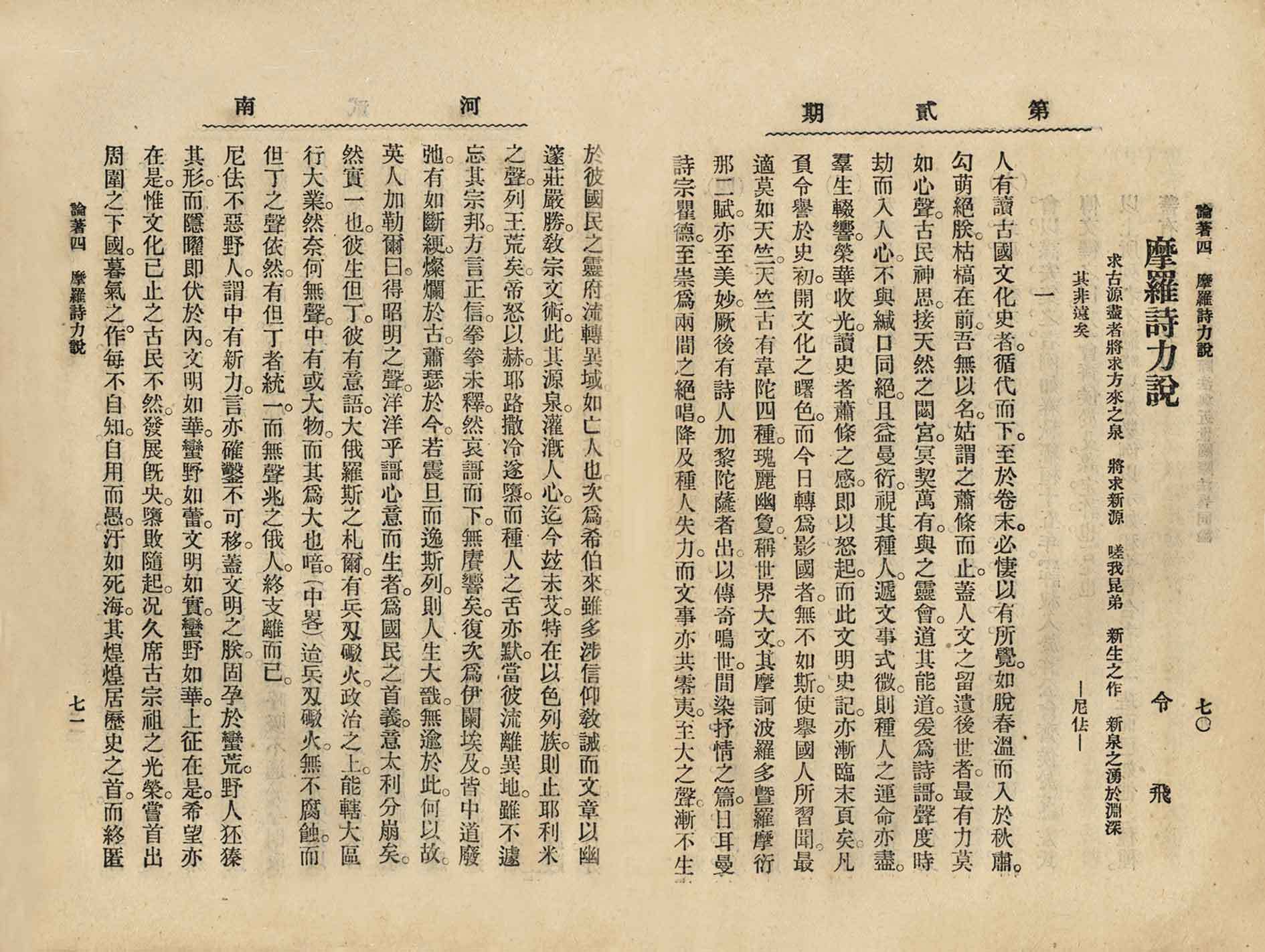

矢代梓这本书谈的是西方思想史,很少提到日本和亚洲。如果他写的是二十世纪日本思想史年表的话,会举出什么细节和例子?我立刻想到日本著名小说家夏目漱石的一本小说:《心》,内中的主要背景是明治天皇去世那一年(1912)一位将军为此自杀殉节,这段情节代表一个时代的结束和另一个时代的开始,小说的主要人物“先生”后来也自杀了。明治天皇逝世的一年恰好是中华民国元年,国民政府宣布同时用公历。日本虽然进入大正皇朝,但明治天皇逝世的意义更重大,因为他代表一个时代的结束,而在中国却是一个时代的开始。就在那个关键时刻,鲁迅刚从日本留学归国,心情沮丧,原因也和文学有关。如果把这些因素串连在一起,我们必须重估鲁迅早年的几篇文章的价值,特别是他的两篇理论文章:《文化偏至论》和《摩罗诗力说》。这两篇革命性的文章彻底推翻了梁启超等人所服膺的物质文明进步观和社会进化论式的现代性。梁氏认为这是十九世纪的遗产,但鲁迅认为十九世纪末叶西方的思潮已变,尼采假查拉图斯特拉(Zarathustra)之口,预言一个新的时代降临,价值观也随之改变,它的特色是非物质、重个人。在《摩罗诗力说》中鲁迅更建立一个独特的文学系谱,表面上是浪漫主义,从拜伦开始,直到匈牙利的裴多菲,以诗人的形象凸显艺术家个人的独创性,已经含有现代主义先锋思想的意义,也远远超过五四时期陈独秀和胡适揭橥的十九世纪写实主义传统。鲁迅为现代文学打开一条崭新的道路,也为他自己预设一个文学的“新生”,这是他计划主编的一本文学杂志的名称,典故源自尼采的《查拉图斯特拉如是说》 (见《摩罗诗力说》的题词:“求古源尽者将求方来之泉,将求新源。嗟我昆弟,新生之作,新泉之涌于渊深,其非远矣。—尼佉”鲁迅:《鲁迅全集》卷一,人民文学出版社,2005年,65页)。可惜他的思想太过先进,文学杂志计划胎死腹中。我们只能从他和周作人合编的《域外小说集》得窥一二,这两册用文言翻译的短篇小说集出版后,没有引起什么反响,足见周氏兄弟——特别是鲁迅——是走在时代前面的。我们如今回顾,更不可抹煞他的贡献。当然,用传统的标准,我们也可以把梁启超的名文《论小说与群治之关系》(1902)作为二十世纪中国文学的开端,其实这篇文章的价值被高估了,因为梁启超不懂文学,他把小说作为文学改变社会的利器,这是一种功利主义的看法,没有接触到文学本身的价值。我反而认为鲁迅的《文化偏至论》和《摩罗诗力说》——二文皆写于1907年——更能代表一种二十世纪的新思潮。我们是否可以把这一年当作二十世纪中国文学的开始?

令飞(鲁迅)撰《摩罗诗力说》,《河南》杂志第二/三号,1908年。

鲁迅于1918年发表在《新青年》的《狂人日记》,学界公认是中国白话小说的第一篇,然而捷克的汉学家普实克则认为鲁迅早在1909年就写出第一篇现代小说:《怀旧》,虽然仍用文言,但技巧已经十分现代 (Jaroslav Průšek, “Lu Hsün’s ‘Huai Chiu’: A Precursor of Modern Chinese Literature,” Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 29 [1969]: 169–176)。鲁迅在二十年代初期写的《野草》集中有几篇散文诗,我读时不仅想到尼采,还看到卡夫卡的影子,然而鲁迅只知道卡夫卡是表现主义小说家,却对其作品内容不甚了解,虽然二人是同代人。卡夫卡的《变形记》发表于1915年,《乡村医生》则在1917年,之后(1918)鲁迅写出他著名的《狂人日记》。我对于这种作品之间的“共时性”非常有兴趣。我读鲁迅反而在卡夫卡之后,因为鲁迅的作品在当时的台湾是禁书。而得知卡夫卡的大名,则和台湾大学外文系的同学创办的一本杂志《现代文学》有关,该刊第一期(1960)就率先介绍卡夫卡,但和1907年的鲁迅境遇一样,和者甚寡,所以《现代文学》编者之一,也是卡夫卡专号的始作俑者王文兴,一不做二不休,在此后数期公开提倡新一轮的文学革命。这种态度也展现了典型的先锋主义(avant-garde)的叛逆立场。多年后,为了追溯这一个现代文学的源头,我才开始研究三十年代的同名杂志:《现代》,编者是施蛰存先生,他也曾因不满五四时期的新诗而提倡第二次新诗革命。我把两本杂志的内容作个粗略的比较,发现三十年代的《现代》杂志涵盖的范围较六十年代的《现代文学》广阔得多,前者是一本综合性的刊物,后者则是专门介绍西方现代文学,充满了学院派的色彩;前者表面上兼容并包,实际上要带动当时整个“后五四”文坛的潮流,后者则自立门户,发掘志趣相投的青年作家 (李欧梵:《中国现代文学的现代主义》,载《浪漫之余》,时报文化,1981年,39-74页)。这一个差异完全是时代和环境的产物。我必须承认,虽然我也算是台湾《现代文学》的外围分子之一,但直到和施先生作过数次访问交谈之后,才体会到卡夫卡的系谱来自布拉格的犹太文学传统,二十世纪西方现代文学的中心不只一个。我为《现代文学》翻译托马斯·曼的一篇小说的时候,也是从英文译文转译的,从来没有想到他来自德国。因此,我领悟到二十世纪文学的范围是世界性(cosmopolitan)的,它为世界文学奠定一个基础,而研究“二十世纪中国文学”也必须有一个世界性的观瞻。在这一方面,施蛰存是一个关键人物。

左起:杨牧、刘绍铭、白先勇、陈若㬢、中学同学、张南茜、李欧梵,摄于台湾。

1980年左右摄于瑞典斯德哥尔摩,左起的华人:李欧梵、李泽厚、林毓生、劳思光、余英时、张灏、高信疆。

施蛰存的世纪

我为什么认为施蛰存是一个关键人物?因为我听到一个令我震惊的故事:施先生生于1905年,到了2000年他已经是九十五岁高龄,他的朋友和学生要为他即将来临的百年诞辰祝寿,当时他说出一句激愤的话:“我不要活到二十一世纪,我是二十世纪人”,我听后觉得含义深远,绝不只限于年龄。虽然他那时候早已得到平反,在古典文学领域的名声卓著,然而他觉得一生中最有意义的时代已经过去了。

我第一次见到施先生是在八十年代初,当时他的早期小说创作刚刚被大陆学者发现,被视为现代派的开创者。我登门造访的目的是和他讨论我的研究计划:《上海摩登》,特别是三十年代的都市文化,我们谈到西方现代文学,记得我问施先生:“Modernism”(现代主义)这个字眼在三十年代是否常用?他回答说:从来没有用过,他自认为是一个先锋派,因为avant-garde这个名词无论在艺术或政治立场上都是走在时代前面的,绝非“新感觉派”的颓废。我听后大吃一惊,于是接着问他最喜欢的西方作家和艺术家是哪些人,记得他特别强调毕加索,也和我谈到弗洛伊德,但最令我吃惊的是他十分向往法国大革命时代的作家萨德侯爵(Marquis de Sade)—— Sadism(虐待狂)就是以他为名,施先生的小说《石秀》也是中国现代文学中第一篇描写虐待狂的作品,源自《水浒传》,再次证明现代文学试验的灵感可以源自传统。他提倡的两种新模式:“色情”(the Erotic)和“荒诞”(the Grotesque),都太过大胆,不能见容于三十年代的文坛。当我提到我特别喜欢他的小说《魔道》的时候,他不胜感叹地告诉我:那篇小说受到当时左联批评家的围攻,他从此也不写这种实验性的小说了。其实当时左翼所标榜的苏联现实主义在艺术上才是落伍的,真正的左翼——无论是文学或是政治——是他揭橥的先锋派。三十年代初施先生主编的《现代》杂志是和欧洲文艺的新潮流接轨的,因此叫做 Les Contemporains——同时代人,也就是说他们和二十世纪同步,然而二十世纪过了还不到一半,施先生已经放弃文学创作。到了二十世纪末,现代主义本身已经变成传统,施先生心中十分清楚他自己的境遇。八十年代初他委托一个年轻朋友卖他的西文藏书,我也买了几本,记得内中有施尼兹勒的小说《古斯特少尉》( Lieutenant Gustl)。我曾经写过一篇短文记述这次买书的事 (见李欧梵:《书的文化》,《世纪末呓语》,牛津大学出版社,2001年,198–204页;另外,《上海摩登》的第四章也曾提及这批藏书,见李欧梵:《上海摩登:一种新都市文化在中国(1930–1945)》,毛尖译,北京大学出版社,2001年, 139-140页)。施先生在中国最早介绍这位维也纳的“意识流”小说先锋作家,弗洛伊德认为施氏的作品早已预示了他自己的心理分析理论。这一个“世纪末的维也纳”的现代文学系谱,可以说把现代主义的文学和艺术从十九世纪带进二十世纪,当年的中国文坛恐怕只有施蛰存一个人熟悉。

1980年代,在上海巴金先生(最右)的会客厅。

二十世纪的头三十年是一个百花齐放的时代,然而经历了两次世界大战,它的光辉荡然无存。战争代表了一种断裂:第一次大战使得奥匈帝国瓦解,维也纳世纪末的艺术潮流也随之没落,二十年代初兴起的是另一种现代主义,以艾略特的《荒原》为代表,这篇名作充满了废墟的死亡的意象,反映了那一代人的绝望心情。在战败后的德国则是另一番景象,经济崩溃,民主政治乱成一团,但文化欣欣向荣,左翼运动风起云涌,反抗逐渐兴起的法西斯主义。三十年代初的法国文坛更是独树一帜,发动世界作家反法西斯的“联合阵线”,施蛰存经由他的好友戴望舒在法国的亲身见闻,保持了《现代》杂志的国际视野。然而三十年代的中国左翼文学,在形式创新上却在走回头路,施先生对此甚为不满,他的《现代》杂志也被解放后的文学史淹没了。半个世纪以后,我才真正了解施先生的苦衷,他揭橥的是一个世界文学的视野,而不是民族革命文学的主潮,然而他代表的先锋文学本来就是二十世纪最光辉的艺术革命遗产。

施先生有充分的资格说:“我是二十世纪人”,因为他觉得自己当年站在二十世纪文艺的尖端,作为一个“二十世纪人”的意义就在于此。他自称是左翼的同路人,却超越意识形态的束缚。他才是一个真正的二十世纪“世界人”。然而到了抗战爆发后,这一个国际化的环境变了,而二十世纪的意义也变了,施先生在各种压力之下放弃了文学创作,回归古典文学研究,虽然也卓然有成,但是施先生知道那个风起云涌的先锋艺术时代已经一去不返了。所以当他的学生和好友要为他庆祝百岁寿辰的时候,他的回答是:我是一个二十世纪人,不要活到一百岁。他于2003年过世,享年九十八岁,在二十一世纪只活了三年。

施蛰存编《现代》杂志

结语:无历史感时代的记忆书写

施先生过世的那一年,我恰好在香港科技大学担任客座一年,SARS瘟疫席卷香港,风声鹤唳,我不禁感到惘然,为什么二十一世纪一开始就带来灾难?当时怎会想到二十年后更大的全球化灾难:新冠肺炎?原来二十一世纪的“明天”并不一定更好,我宁愿活在二十世纪的余烬里。

我发现推动我思考的不是学术理论,而是个人情绪,我依稀感觉到二十世纪所代表的“终结”和二十一世纪所代表的“开始”是全然不同的,显然二十世纪带给我的研究和创作灵感更多。

我在二十世纪的战乱中出生和成长,在六七十年代——霍布斯鲍姆所说的“黄金时代”——到美国留学任教,经历了所有事业上的起伏,也为此写了至少两本学术回忆的书:《徘徊在现代和后现代之间》 (与陈建华合著)和《我的哈佛岁月》;这两本书描写的都是一个典型学者的经历,毫无出奇之处。也偶尔斗胆在朋友和学生面前“吹嘘”,也许人到了老年都要怀旧,我自未能免俗。2020年夏(二十一世纪已经过了二十年),我正式从香港中文大学退休,刚过八十岁,就在我退休前一两年,老友(也是以前的学生)张历君要和我做访问,对谈了几次之后,我觉得很有意义,突然感到可以写成一本书。

2004年4月,后排左起:吴国坤、陈建华、古艾玲(Alison Groppe)、唐丽园(Karen L. Thornber)、学生、伍湘畹;前排左起:李欧梵、石静远、沈志伟、金莉、罗靓。

这就是我这本回忆录的由来。可惜他教学太忙,没有时间继续,但本书的“对话篇”完全出自他的构思,在此要特别向他表示感谢。

顾名思义,回忆录(memoir)是一种个人的备忘录,目的在于“重寻失去的时光”以免被遗忘。普鲁斯特小说《追忆似水年华》的原名是: À la recherche du temps perdu,直译应该是“重寻失去的时间”,我认为这是一个悖论,既然时光已逝,又如何重寻得到呢?过去是回不来的,现在的我们也回不去了,除非用爱因斯坦“平行宇宙”的方式,把过去作为多个选项,然而呈现的过去是否真实? (近年的韩剧也采用了这种科幻模式,例如《西西弗斯的神话》[Sisyphus: The Myth, 2021]和《The King:永远的君主》[The King: Eternal Monarch, 2020])是否合乎我意?有什么值得回忆?回顾我这一生,仿佛自己做了一场黄粱梦,又感觉自己演了一出戏,可以分为好几幕和不少场景,更觉得这一生像一部电影,自己既是主角又是导演,现在还要做剪接。然而最难处理的是反省自己,这就必须用脑筋和文字了。

哈佛办公室

和施蛰存先生一样,我感到这个新世纪和我格格不入,时间的观念和价值变了,以前我一直以为时间是人生经验的累积过程,而现在时间就是金钱,千金难买寸光阴。在西方现代社会,时间算得很精细,特别是财经界,一分一秒都可以化为金钱,当然这一切都要依赖新科技。但网上瞬间即逝的计算机数字和密码令我神经紧张,甚而颤抖,每天处理电邮和手机上的信息令我烦躁不安。想在这个二十一世纪“全球网络化”的世界中去重寻二十世纪的个人生命意义,作沉静的反思,几乎是不可能的事。普鲁斯特在二十世纪初追忆的是十九世纪末的花样年华,他的那个世界和过去是连成一体的,是一个持续(continuum),他得以在其中反复徘徊,用数百字的篇幅来追忆一个暑假在姨妈家里午觉刚睡醒,懒洋洋地品尝一小块玛德莲蛋糕(petite madeleine)浸在茶里的滋味……如今谁还会有这个闲情?遑论成长后参加巴黎上流社会的各种餐会、茶会、舞会和家庭客厅里的小聚会?真的像过眼烟云一去而不复返,连看这本长篇小说的耐性也消失了。最近受佩里·安德森书评的感召 (Perry Anderson, “Different Speeds, Same Furies,” London Review of Books, Vol. 40, No. 14 [July 19, 2018]: 11–20; Perry Anderson, “Time Unfolded,” London Review of Books, Vol. 40, No. 15 [August 2, 2018]: 23–32),上网下载英国作家安东尼·鲍威尔(Anthony Powell)的全套连环小说 :A Dance to the Music of Time,洋洋大观,共十二本,题目很吸引人:“随时间之乐起舞”,原来背后都是历史,背景都是英国社会。而现在早已没有历史,大家生活在电子科技仿真的“假以乱真”的世界,它时时刻刻在急速转变,又有何历史和回忆可言?即便如此,我还是想写下去,至少要证实自己还存在。

安东尼·鲍威尔著《随时间之乐起舞》

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。